昨年7月から、セガレの中学入試合格祈願のため、あちこち天神様を巡りました。

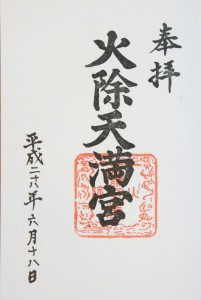

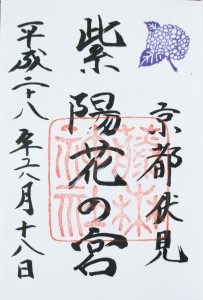

京都の北野天満宮をはじめ、東京近郊だけでも23ヵ所参りました。

その甲斐あって第一志望校に合格することができ、受験後、間もなく御礼参りを始め、先日、ようやく区切りを付けることができました。

拝殿で手を合わせていると、合格祈願のときは心の余裕がなかったな、と感じました。

御礼参りに出向いて、落ち着いた心境で新たに参拝できたことは収穫でした。

湯島天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(文京区)

久里浜天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・(横須賀市)

亀戸天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(江東区)

谷保天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(国立市)

平河天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(千代田区)

五條天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(台東区)

布多天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(調布市)

西向天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(新宿区)

成子天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(新宿区)

永谷天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(横浜市)

岡村天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(横浜市)

牛天神北野神社・・・・・・・・・・・・・・・・(文京区)

荏柄天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(鎌倉市)

千葉天神〈千葉神社摂社〉・・・・・・(千葉市)

新井天神北野神社・・・・・・・・・・・・・・(中野区)

大宮天満宮〈大宮八幡宮摂社〉・・(杉並区)

町田天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(町田市)

徳丸北野神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・(板橋区)

(参拝順)

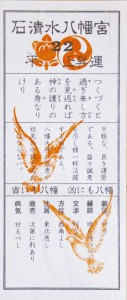

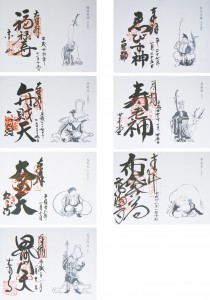

御朱印をいただいたのは上記18ヵ所です。

櫻木神社(文京区)と北野神社(江戸川区)では、あいにく頂戴できませんでした。

一方、受験が終わってからお参りに伺った天神様もあります。

菅原神社・・・・・・・・・・・・(東京都町田市)

東蕗田天満社・・・・・・・・(茨城県結城郡)

大生郷天満宮・・・・・・・・(茨城県常総市)

これで合計23ヵ所になります。

こんなにもたくさんの天神様でご祈願させていただいたんだ、と感慨深い思いです。

「お主、また来たんか!」と道真公に煙ったがられたかも知れませんが……。

しかし、参拝に訪れたい天神様は、全国にまだまだあります。

やはり、日本三大天神は、ぜひとも制覇したいですね。

北野天満宮には参拝させていただいたので、あとは太宰府天満宮と防府天満宮です。

名古屋三大天神の上野天満宮、桜天神社、山田天満宮もいいですね。

それから、大阪の上宮天満宮と福島天満宮も魅力的です。

忘れてはならないのが、仙台市にある杜の都の天神様・榴岡天満宮です。

「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花」

この有名なご詠歌が入った「見開き」の御朱印がいただけるのです。

宮城縣護国神社や大崎八幡宮・亀岡八幡宮も巡りながら、お昼は牛タン、食後は「ずんだ餅」。

そんな目論みを、家族には隠密に、そして、着々と進めています…。