昨日、年に2回発行している会報誌に関する委員会がありました。

訪問看護師さんを応援する内容ですので、委員会のメンバーは私以外全員看護師さんです。

委員会では、総会報告や委員会報告など次号のページ割りを決めていきますが、毎回1ページ割いている、看護と関係しない箸休め的なページのテーマについても議論されました。

これまで、「お薦めのショップ」「ペット自慢」「初めて◇◇しました」などを企画してきましたが、1人の委員さんから「推し」をテーマにしてはどうか、という提案がありました。

提案してくださった訪問看護ステーションの所長さんは、新人スタッフが入職する際、「自分の推し」について聞くそうです。

スポーツであったり、芸能人であったり、中にはお気に入りのタオルについて蕩々と語った新人さんもいたようで、コミュニケーションツールとして、とても役だっているとのことでした。

全員一致、今回のテーマは「推し」に決まりました。

その時、「今、ワタシの推しはなんだろうか?」と、ふと思いました。

辿り着いた答えは「美容」でした。

還暦過ぎの初老オヤジが薄気味悪い・・と言われればごもっともですが、最近「少しでも美しい老人になるためにはどうしたらいいか」が、私の人生で大切な要素の仲間入りを果たしました。

若い頃から何のケアもせずに野球やゴルフを楽しんできたツケが、近年、大波のように押し寄せてきました。

そこで、オミクロン株全盛の頃、初めて地元の皮膚科でシミ取りを経験しました。

あれから3年。

まだ、シミ取りを続けています。

私の通う皮膚科は、シミを1つ除去するといくら、という施術ではなく、GentleMax Proという機械を用いて、顔全体にレーザーを照射します。

テレビCMでもよく目にする湘南美容クリニックさんのホームページにも「ジェントルマックス プロ ついに湘南美容にも導入しました!」と謳われているので、まあまあイマドキのマシンなのではないでしょうか(素人にはよくわかりませんが)。

シミ取り以外では、日焼け止めクリームをせっせと塗っています。

ゴルフに行くと、朝自宅を出る前、前半のスタート前、後半のスタート前に加えて、ラウンド中も2〜3度塗り足します。

「また塗ってるよ」と、ゴルフ仲間からは冷やかされています。

風呂上がりの行動も変わりました。

まず、カミさんが買ってくれたパックをします。

その後、保湿クリームを塗ります。

最後に、皮膚科で購入しているハイドロキノンを顔全体に薄く塗ります。

ここまで読むと、莫大な熱量を感じるかも知れませんが、生来怠け者ですし、どこか抜けているので、きっちり遂行している訳ではありません。

ゴルフの日焼け対策でも、顔には塗ったが首に塗るのを忘れた、短パンを履いていたのに足には塗らなかった、肘から下は焼けていないが上腕部は真っ赤になった、なんてことは日常茶飯事です。

先日は、日焼け止めクリームを何度も何度も顔に塗りながら、もみあげの周辺だけ、何故か塗られていなかったなんてこともありました。

風呂上がりも、今日は寒いからな・・と最初は冷やっとするパックをやめたり、要冷蔵のハイドロキノンを洗面台のシェーバーの横に置きっぱなしにしてダメにしてしまったり、なまくらなものです。

話は変わりますが、先日、小学校の同級生と京都を旅してきました。

おとなの修学旅行と題したこの京都旅行も、今回で7回目になりました。

幹事を務める私に対し、友人たちは毎回お礼の品を贈ってくれます。

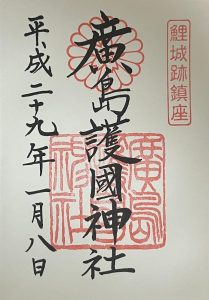

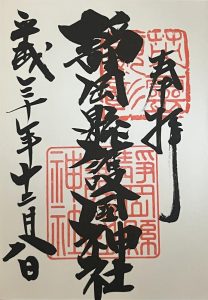

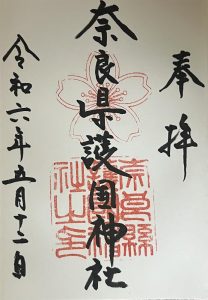

御朱印集めにはまり始めたころはコーチの小銭入れ、ひとり旅を楽しんでいると話したときは旅行用のポーチ、以前はゴルフ用のクラシカルな帽子をいただいたこともあります。

私が喜びそうなものをその都度選んでくれる同級生には感謝感謝です。

そして、今回の旅。

男子4名と女子3名が、時間差で合流したこともあり、男女別々にお礼の品をいただきました。

双方で相談はしていないとのことですが、男子からは「デコルテ」、女子からは「雪肌精」と、いずれも美容関連商品が揃う形となりました。

「隊長(私のこと)が今一番喜ぶのはこれだよね」という仲間の言葉は、友の有難さを改めて感じる機会になりました。

そして「美しい老人」を目指すモチベーションがさらにUPしました。

ブログのカテゴリーに「美容」という新たな項目を作成し、今日の投稿を締めたいと思います。