子どもの頃、初詣は決まって家族で靖國神社に行きました。

参拝に行くと、拝殿の手前の中門鳥居で一旦足を止め、「兵隊さんが戦地から家族へ宛てて書いた書簡を読みなさい」と父に言われました。

自らの命が残りわずかであることを悟るなかで、両親のからだを気遣い、弟や妹には立派な大人になって親孝行するように言い含める内容が多かった印象です。

二十歳前後の青年がしたためた文面が、悲しくて、崇高すぎて、こんな不幸な時代がほんの少し前にあったことの衝撃を、毎年正月に感じていました。

私は毎年拝読しましたが、母は、前途ある若者の最後の手紙が可哀想で可哀想で、あまり読みたくないんだとこぼしていました。

今月掲示されているのは、昭和20年4月、沖縄で命を落とした長野県出身の21歳男性が家族へ送った手紙です。

戦争とは本当に愚かな行いなんだと、改めて思い知らされる内容です。

(https://www.yasukuni.or.jp/history/will.html)

正月に靖國神社に出向く理由は、父の名付け親が靖國に眠っているからだ、ということは漠然と聞かされていましたが、細かなことは知りませんでした。

そこで、先日詳しく話を聞いてみました。

その名付け親とは、父にとっては叔父にあたる方で、兄弟の末っ子でしたので、比較的歳が近い叔父でした。

幼い頃、一緒に遊んでくれた優しい叔父は、昭和20年、フィリピン沖で還らぬ人となりました。

当時、叔父には故郷に許嫁がいたそうです。

父もその女性の姿に、記憶があるそうです。

気立ての良い女性だと家族からも大変に評判の良い方で、皆が結婚することを待ち望んでいたそうです。

しかし、その望みが叶うことはありませんでした。

戦死の報せが届いた日、許嫁の女性と父の両親が、家の片隅で抱き合って泣いているのを見たそうです。

その光景は何年、何十年経っても忘れられないと、父は話していました。

月日は流れ、昭和24年。

父が上京し、住み込みで働くことになった際、母親からこう言われたそうです。

「伊豆の田舎から靖國神社へ出向くのは容易でない。お前がきちんと参拝するように。」

初詣にそんな背景があったとは、驚きでした。

私にとって最も身近な神社は靖國神社ということになりますが、現在の私の趣味である神社巡りの根っこがそこにあるかと言えば、そうではないように感じます。

ただ、靖國神社のホームページで、「護國神社」の存在を知りました。

護國神社とは、郷土の出身者またはゆかりのある方々で、戦場に赴かれ亡くなった軍人・軍属・勤労動員で亡くなられた一般市民の方々など、国家のために尊い命を捧げられた戦没者の御霊を御祭神としてお祀りする神社です。

基本的に道府県に1社(東京都と神奈川県にはありません)、全国に52社ありますので、地方に行くと必ず護國神社を参拝することが習慣となりました。

この習慣は、子供の頃から靖國で拝読していた書簡に起因していることは間違いないと思います。

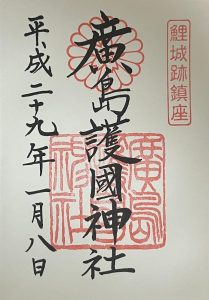

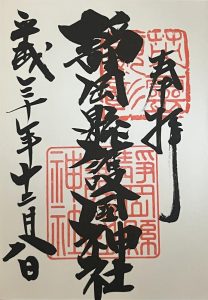

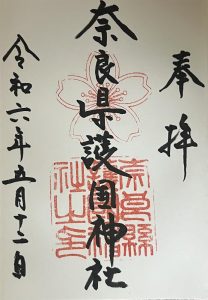

これまでに参拝させていただいたのは、埼玉、千葉、廣島、栃木、京都、山梨、石川、茨城、宮城、静岡、福岡、愛知、群馬、新潟、奈良の16社(参拝順)。

52分の16ですから、まだ三分の一にも届きません。

私にとって靖國神社や全国の護國神社は、祖国を守り家族を守ろうと戦い続けた多くのご英霊に感謝を伝える場所であり、恒久平和を祈る場所です。

戦争を美化したり、責任追及する場ではありません。

作家でジャーナリストの門田隆将氏の著作で、大正生まれの男子は、7人に1人が戦死していると知りました。

私の敬愛する母方の伯父は、何度も出征しましたが、九死に一生を得て生還した大正生まれの1人です。

しかし、99歳で亡くなるまで、家族にも戦争の話はほとんどしなかったそうです。

ただ、「戦地でいろんなことがあったから、オレは晩年、幸せになれないと思う」とくぐもった声で言ったことがあると、母が教えてくれました。

伯父は、生きるか死ぬかの極限状態を何度も生き抜いてきたのでしょう。

その心中は、私には察することすらできません。

ところで、79回目の終戦記念日を迎えるにあたり、ネットで意外なニュースを目にしました。

パリ五輪を終えて帰国した卓球日本代表の早田ひな選手が、報道陣の質問に対してこんなコメントをしたそうです。

福岡・北九州市出身の早田には、パリ五輪が終わり同じ九州地方で行きたい場所があるという。「行きたいところの一つは(福岡の)アンパンマンミュージアム。あとは鹿児島の特攻資料館(知覧特攻平和会館)に行きたい。生きていること、卓球ができているのは当たり前じゃないのを感じたい」と意外な場所を口にした。

早田選手は弱冠24歳。

一流のアスリートであり、人間としても秀逸な早田選手には、唯々感心しました。

先述の門田隆将氏も、「故やなせたかし氏も、知覧の亡き特攻兵たちも、きっと驚き、そして喜んでいるだろう。有難う、早田さん」とSNSでつづりました。

明日は、私も現在の平和の礎について思量する機会にしたいと思っています。