私の義母はとても信心深い人で、毎年決まって参拝する寺社が複数あります。

その一つが寒川神社で、もう20年も前から毎年訪れているようです。

寒川さんですから、目的は他でも無い、八方除け祈願です。

そして、義母は自分だけでなく、私個人と会社の分も御祈願してきてくれますので、有難いことに、我が家には毎年寒川神社のお札があります。

かねてより人任せではなく自ら出向かなければと思いつつ、これまで機会を逸していましたが、遅まきながら、この度カミさんと参拝してまいりました。

寒川神社三之鳥居

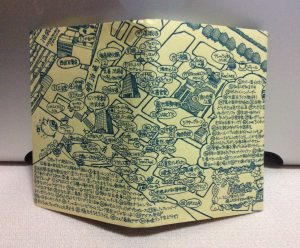

最寄り駅のJR相模線宮山駅から、長閑な風景の中を歩くこと6〜7分。

左側に立派な鳥居が見えてきたので、てっきり一之鳥居かと思ったら、神池橋の奥にあるこの鳥居は三之鳥居だそうで、一之鳥居は、境内の南、およそ1kmの地点にあるとか・・。

流石は延喜式にも載る東国有数の古社だけあって、敷地は広大です。

一礼して、この三之鳥居から神域へ入り、手順に則ってひと通り参拝を済ませました。

もちろん、御朱印もいただきました。

併せて御朱印帳も購入しようと思ったところ、社務所ではなく売店で扱っていると知り、行ってみると、その種類の多さに驚きました。

そして、かなり迷った末に、表紙が杉の木製の御朱印帳(写真一番手前)と、紫色の御朱印帳袋を購入しました。

寒川神社売店(許可を得て撮影しています)

参拝をしていると、隅々まで清掃され、とても手入れが行き届いた神社であることに気付きます。

そこが歴史ある相模國一之宮の品格なのでしょう。

天気に恵まれたこともあって、清々しく厳かな境内は、穏やかで心地よい時間を与えてくれました。

ただ、ご本殿の奥にある神獄山神苑を見ることはできませんでした。

というのも、ここに入苑できるのは、各種御祈願・大祓祈願申込をされた方だけ。

「難波の小池」を中心としたこの神苑は、池泉回遊式の日本庭園が広がり、茶屋や資料館が併設されているとか・・。

歩くのが徐々にしんどくなってきている義母を連れて、来年は車で来ようかと思っています。

そして、私も八方除御祈願をし、神苑を拝見したいと思っています。

ところで・・。

方位によって生じる災いを取り除く方除け(ほうよけ)は、多くの神社で行っていますが、あらゆる災いを取り除く「八方除け」となると、その守護神は全国広しと言えど、ここ寒川神社だけです。

八方除の御祈願については、公式サイトに掲載されています。

(引用:http://samukawajinjya.jp/kigan/ki01.html)

地相・家相・方位・日柄等から起こるあらゆる災いを除く御祈願が八方除です。

例えば、人の住居というものは、古くから南向きの陽当たりの良い場所に建てられるなど、先人の知恵によって快適な営みの方法が試みられました。しかし、現代社会では、経済的にも、家相学上あるいは地理的条件の上からも必ずしも種々の条件にかなった建築は容易でありません。まして既設の住宅、また移転上の地相家相などにいちいちこだわっていられないのが現実です。

こうした事情から方位などによる祟り、障りなどを避けられないことがあります。また月によるもの、日によるものがあると考えられ、これら普請造作、移転、旅行などによって知らず知らずに、また知りながらも方位を犯しつつ日常生活の中で事に当らねばならぬことが多くあります。

こうした折に、寒川大明神の、広大無辺にあらたかなる八方除の御神徳を頂いて、一切の災厄を祓い除きいただき、皆様が明朗快活な日々を送り、家内安全、福徳円満、商売繁盛を招かれますよう御祈願するのが、八方除の御祈願です。

なるほど、シンプルでわかりやすい説明です。

「広大無辺にあらたかなる御神徳」という表現が、琴線に触れますね。

大難は小難、小難は無難に過ごすために、来たる年は、自ら八方除の御祈願を受けたい思いが、さらに強まりました。

また、同サイトには、数の神秘「八」というタイトルのページもあります。

これもなかなか興味深い内容でした。

(引用:http://samukawajinjya.jp/houi/houi07.html)

「八」は日本人が好む数字であり、最高位を占める数です。

八を「末広がり」といって喜ぶのは、裾が開いた形からくるイメージです。八を数字「8」で表し、8を横にすると∞となり、西洋では宇宙にすえひろがりに広がる、無限という意味にもなります。

八という数字は、中国では古くより非常に重大な意味をもっていました。紀元前十世紀ごろまとめられた易経における八卦に関係していて、宇宙のすべては、陰と陽を八卦で組み合わせることによって生まれるとされています。

わが国最初の書物「古事記」、また「日本書紀」には、八へのこだわりが多く見られます。大八島、八尋殿、八咫烏、八十建,八衢、八重雲・・・、三種の神器は、八咫鏡・八十握剣、八坂瓊勾玉と、鏡、剣、玉にみな八の形容詞を冠らせています。八は多大の意の日本における聖数であり、呪力のある数といえるのです。

“八方除”という言葉は、八方位を基本として吉凶を判断することから八という数字が用いられています。

しかしそれだけではなく、八方除のご祈願が私たちを目に見えない力でお守りくださるという神秘的で崇高なものであるという意味も込められていると考えることができるでしょう。

これを読んだとき、昭和52年の弊社創立の際、父が会社の電話番号について話していたのを思い出しました。

「電話番号の下4桁を、8088か7077で迷ったが、末広がりの8を選んだ。」

末広がり?

ナニソレ?

選ぶならラッキーセブンでしょ、普通。

当時15歳の私は、そう感じました。

しかし・・、日本人にとって「8」は聖なる数字なのですね。

父の判断は、正しかったようです。

その後、東京03局内の番号が8桁になり、弊社は中央区から江東区へ移転し、現在、弊社の電話番号には「8」が5つ含まれています。

多ければいいというものではありませんが、寒川大明神のご加護に与りながら、頭動けば尾も動くの如く、日々仕事に励んでいきたいと思います。