昨年、奈良県神社巡りの旅をしました。

大きな目的は2つありました。

1つは、日本最古の神社(諸説あり)と言われる大神神社の参拝です。

本殿を設けずに直接に三輪山に祈りを捧げるという、神社の社殿が成立する以前の原初の神祀りの様を今に伝えており、その祭祀の姿ゆえに我が国最古の神社と呼ばれています(公式サイトより)。

昭和天皇御即位60年を祝して造営した高さ32.2mの一の鳥居は、車道をまたぐ鳥居としては日本一の高さです。

耐久年数は1,300年とされていて、地下26mの基礎杭が打たれ、マグニチュード10の地震にも耐えられる想定になっているそうです。

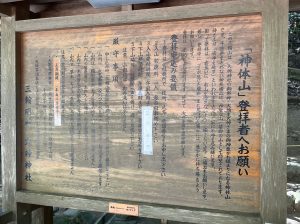

唯一の心残りは、ご神体である三輪山登拝を諦めたこと・・。

股関節痛を煩う身ですので、途中で体調を悪くし、ご迷惑を掛けることだけはしたくありませんでした。

近年、動けなくなって救助が必要になる方が多くなっているとのこと。

それなりの服装と靴で出向きましたが、迷った末に登拝口で手を合わせるだけとしました。

そして、もう1つの目的は、丹生川上神社上社、中社、下社の参拝です。

「にうかわかみ神社」という独特の読み方もさることながら、神社好きでなければ奈良県の山奥にあるその存在を知る人は多くないでしょう。

丹生川上神社は675年に天武天皇により創祀されたと伝えられ、社格としては「延喜式」名神大社、また重要な神社としての称号である二十二社の一つとして位置づけられた歴史ある神社です。

しかし、戦国時代には著しく衰退し、場所すらわからなくなってしまいましたが、江戸時代になって、その所在地に関心が集まり、比定が進んでいきました。

結果として、上社、中社、下社の三社体制となりましたが、上社は大滝ダムの建設によって1998年に移転を余儀なくされました。

この大滝ダムの建設は計画後、遅々として進まず、事態が進展しないダム事業の代名詞として『東の八ッ場、西の大滝』と揶揄されていました。

結局、移転は国からの補償金で進められ、地域住民の負担なくして遷座を成し遂げた一方、本来は氏子からの理解と浄財によって進められるべきもの、即ち、信仰に基づく遷座の姿が失われたことは、地域住民の信仰を取り戻すために大きな犠牲を払うことになりました。

こんな経緯を知ったことで、上社の参拝を最も楽しみにしていましたが、行ってみると景色の美しさに圧倒され、ずいぶんと長い時間、境内で過ごしました。

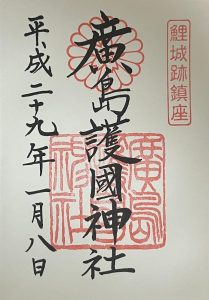

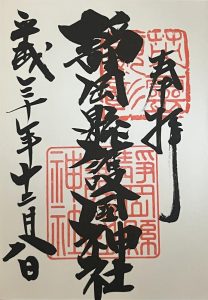

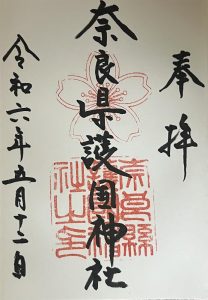

御朱印を頂戴した際、来年執り行われる創祀1,350年奉祝大祭への寄付のお願いに気付きました。

心休まるときを過ごさせていただいたお礼として、ほんの少しばかりお納めいたしました、

すると、今年8月、奉祝大祭への参列案内状が届きました。

さすがに参列は叶わず、ご遠慮させていただきましたが、滞りなく厳粛盛大裡に斎行されたとのご報告を、先月、書面にて頂戴いたしました。

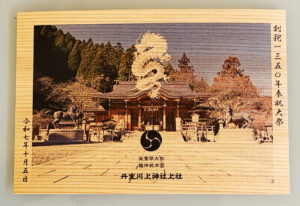

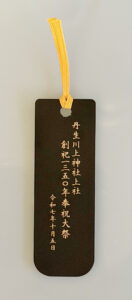

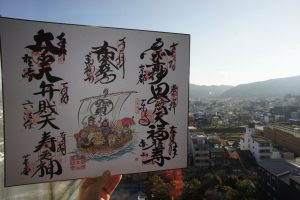

そして、御礼の品として、檜で出来た絵ハガキと栞が同封されていました。

栞は、伝統の技「蒔絵*」が表面に加工された工芸品のような逸品でした。

*漆で模様を描き、それが乾かないうちに金や銀、錫などの金属粉、または色粉を「蒔きつける」こと。

なお、報告の書面に「赤誠の御奉賛を賜り」との一文がありました。

赤誠とは「心のこもった」という意味かな? と予測しながらネットで調べると、コトバンクに以下の通り説明されていました。

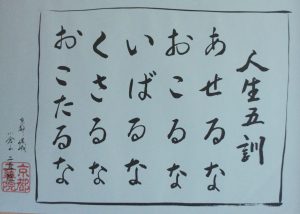

せき-せい【赤誠】

少しもうそや偽りのない心。ひたすら真心をもって接する心。

今後、挨拶状の作成の際、頭の片隅に入れておきたいと思います。