私の通勤手段は車です。

所要時間はおよそ30分ほどです。

行きの車中では、「飯田浩司のOK! Cozy up!」というラジオ番組をよく聴きます。

私が自宅を出る6時ちょうどに始まるので、タイミングがいいのです。

パーソナリティの飯田浩司さんはニッポン放送のアナウンサーですが、なんと、私の大学(横浜国大)の後輩にあたります。

しかも、同じ経営学部。

年齢は私の20コ下。

どんなお顔なのかと興味が湧き、ニッポン放送のサイトで拝顔いたしました。

ちょっと年齢より老けているかなと、感じました・・(失礼)。

この飯田アナは経済に造詣が深く、ズバズバ意見を述べる歯切れの良いアナウンサーです。

22日月曜日の朝もいつものようにラジオを聴いていると、今週は飯田アナウンサーが休暇とのこと。

内田雄基さんという新人アナウンサーが、ピンチヒッターを務めていました。

そして驚くことに、この内田アナも横浜国大の卒業生だというのです。

「学生時代、飯田先輩と同じ居酒屋に通っていたことが分かり、コロナが落ち着いたら一緒に飲みに行く約束をしたんです!」なんて地元ネタをラジオで披露していました。

相鉄線・和田町駅か、あるいは横浜駅周辺か・・。

私の時代にはなかった地下鉄だってあるか・・。

因みに内田アナ、年齢は私の36コ下です。

36歳差って、私が54歳の時に大学に入学したってことですね。

なんだか先輩後輩という域を超えているような感じがします・・。

うちの大学出身のアナウンサーを調べてみると、NHKをはじめ、中京テレビ、朝日放送、新潟放送、岩手放送、テレビ熊本など、そこそこいますね。

女性では阿部哲子や高樹千佳子さんが有名ですが、王様のブランチに出演しているTBSアナウンサーの山本匠晃さんもうちのOB。

それから、テレビ朝日の報道ステーションを担当していて、昨年新型コロナに罹患してちょっと騒ぎになった富川悠太アナもそう。

ひょっとするとアナウンサー率が高いのでは?と思い、調べてみると、アナウンサー出身大学ランキングというサイトがありました。

https://university-rank.com/ranking_announcer.htm

これによると、横浜国立大学は第27位でした。

小さな大学ですから、わりと上位だと言えるかも知れません。

さて、今、受験シーズン真っ只中です。

我が母校は、昨年夏頃、早々に2次試験を行わない旨、発表しました。

即ち、昨年までセンター試験と呼ばれていた「大学入学共通テスト」だけで合否を判定するのです(一部学部を除く)。

数千人という受験生に、安全な受験環境を提供することが困難であるとの苦渋の決断です。

https://www.ynu.ac.jp/exam/faculty/release/pdf/message.pdf

すると、今月中旬頃、志願者が激減しているというニュースが流れました。

https://www.asahi.com/edua/article/14180436

その背景として、共通テストだけで判定するため二次試験での逆転ができず、合格ラインが読めないので、出願しづらかったのではないかと指摘されています。

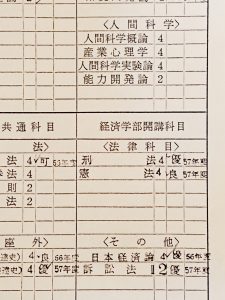

私が受験した当時、当時の共通一次試験で780点ほどが、経営学部の合格目標ラインだったと記憶しています。

ところが、私は自己採点で732点ほどしか点数が取れませんでした。

志望校変更も考えましたが、二次試験で逆転してやる!と意気込んで、予定通り願書を提出しました。

なるほど・・。

私が今年の受験生だったら、逆転のチャンスはないわけです。

当然、志望校を変えなければなりません・・。

なにはさておき、今年の受験生には、心からエールを送りたいと思います。

コロナのために、進路を変更せざるを得なかった若者が、どれだけいることでしょう。

1980年。

1月12〜13日、共通一次試験実施。

3月4日、二次試験実施。

3月14日、合格発表で不合格。

3月24日、大学から繰り上げ入学の電話。

40年以上前の出来事になりますが、今も24日の電話での会話は、耳の奥に残っています。