今朝、息子を車で塾まで送り、その後会社へ向かいました。

そして、残務を手早く片付け、高い秋空のもと、ウォーキングに出かけました。

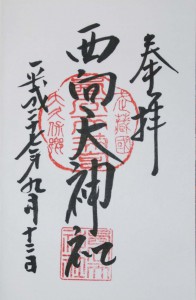

まず、向かったのは牛天神北野神社です。大江戸線春日駅から10分ほどで着きました。

その由緒は・・、

鎌倉時代、源頼朝公が奥州東征の途中でこの地に休まれた際、菅原道真公が夢に現れて「二つの喜びがある」と告げられました。

翌年その喜びがあり、当地にあった現在の「ねがい牛」をご神体に、太宰府天満宮より魂を勧請したのが同社の始まりと伝えられています。

都会のド真ん中でありながら、小高い丘に建つ神社は静かで厳かな雰囲気でした。

参拝後、外堀通りを水道橋駅方面へ歩きました。

スターバックスコーヒーを左側に見ながら、小石川橋の交差点を南に渡ったとき、昔、ノーヘルで原付を運転中、この辺りでパトカーに止められたことを思い出しました。

しかも、青紙にサインをしなさいという警官の指示を拒否して、えらく叱られたっけ。

当時流行っていた横浜銀蝿が、私のどこかのパーツに影響していたのでしょうか(笑)。

今から30年以上も前の出来事です。

遠い昔の出来事に思いを馳せながら、私の足はある喫茶店を目指していました。

そこは、神保町の路地裏にある高校時代の思い出の店、「さぼうる」です。

高校生が喫茶店ですから、背伸びしてブラックコーヒー・・、と思いがちですが、私のここでの楽しみは「いちごジュース」でした。

男子高校生が何でいちごジュースなんだ!!と仲間は私を嘲笑しながらも、こりゃウマイ!と、私のジュースを一口飲んでは、皆、感動していました。

そういえばピザトーストも美味しかったなあ・・と思いながら店の前に着くと「日曜休業」の看板が・・。

思いつきで行動すると、こういうことになりますね。

いちごジュース&ピザトーストの夢が破れたので、次は神田藪蕎麦をターゲットにしました。

平成25年2月に火災で焼失しましたが、翌年秋に営業を再開した蕎麦の老舗です。

このまま行けば11:30の開店ちょうどくらいに着くぞ!と鴨南蛮モード全開で店に入ると、20人くらいのお客さんが列を作っていました・・。

日曜日のお昼時、ちょっと考えが甘かったですね・・。

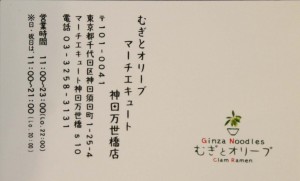

そこで、今年オープンしたマーチエキュート神田万世橋へ行きました。

さあて、どこに入ろうか・・と思ったその時、「築地鳥藤直伝・究極の親子丼」という看板に心を奪われ、迷わず「むぎとオリーブ」という店に入りました。

先程まで鴨南蛮が占めていた私の味覚中枢を、卵とろとろの親子丼が一気に占領しました。

食してみると、これが美味い!しかも、鳥スープ付きで800円はリーズナブル!!

さぼうるも藪蕎麦もすっかり忘れて、満たされた気持ちでお支払いをしていると、そこはかとない違和感に包まれました。

・・・私以外のお客さんは、皆、ラーメンを食べているのです。

アレレ、こんなおしゃれな店構えなのに、ラーメン屋だったの?

店を出てからよくよく看板を見直しました。すると・・、

ミシュランに掲載された銀座「むぎとオリーブ」の支店??

店名の下には「CLAM(はまぐり)RAMEN」の文字が!!

鶏・煮干・蛤のトリプルSOBA!?

なーんだ、ラーメンで超有名なところだったんですね・・。

やっぱり行き当たりばったりはダメですね・・。

余談:

因みに、横浜銀蝿の正式名は「THE CRAZY RIDER 横浜銀蝿 ROLLING SPECIAL」です。

横浜の大学に通っていた私にとって、

そして、大人と子供の狭間にいた私にとって、

突っ張っている彼らに、どことなく共感できる部分もあったのでしょう。

彼らは一度解散しましたが、その後活動を再開し、現在も活動中だそうです。